ダイバーシティ意識調査

多様性をもっと競争力に。ダイバーシティ推進の促進要因&阻害要因を明確化。

あなたの会社で、性別、年齢、国籍、働き方といった、働く価値観の違いをもっとビジネスに活かすためには、何が必要でしょうか?

- 1

- “本気”のダイバーシティ推進

- 2

- ダイバーシティとは?

- 3

- このようなことでお悩みのあなたに

- 4

- KFSのダイバーシティ調査の5つの特長

- 5

- 女性の活躍推進にテーマを絞った調査については、こちらのページをご覧ください

“本気”のダイバーシティ推進

ダイバーシティ推進の「本気度」が試される今

ダイバーシティ推進室なら、もう数年前から作っている、

女性だけのグループでの商品企画にもトライしている・・・。

国籍に関わらず、グローバルに人材採用の門戸を開いている etc.

様々な、ダイバーシティ推進の取り組みを進める企業が増えてきていますが、だからこそ、今一度、現在の取り組みの進捗状況のレベル、今そこにある社内の課題について、数値で客観的に把握することが必要ではないでしょうか?

目標設定や、今後の進捗管理も、社内の誰が見てもわかる共通言語=数値で語っていくことが、今後の取り組み推進にさらに弾みをつけることに繋がります。

特に昨今では、政府も、「社会のあらゆる分野で2020年までに指導的地位に女性が占める割合を30%以上」とする「2030(にーまるさんまる)政策」を発表、経済産業省でも、東京証券取引所と共同で、女性活躍推進に優れた上場企業を「なでしこ銘柄」として選定・発表するなど、従来以上に、強い日本経済の復活のための処方箋として、ダイバーシティを推し進めようとする動きが広まってきています。

ただ、振り返って現実を眺めてみれば、働く日本女性の約70%は出産と同時に仕事を辞めているといわれており、企業の課長以上や管理的公務員を指す『管理的職業従事者』に女性が占める比率は、日本はわずか11.9%、先進国の中で最低水準というだけでなく、シンガポール(10年、34.3%)、フィリピン(同、52.7%)などと比較して、大きな遅れを取っており、企業の実態とは大きな乖離があると言わざるを得ません。

だから今こそ、“本気”のダイバーシティ推進。

KFSのダイバーシティ調査は、そのための第一歩となるべく、企業のダイバーシティマネジメントの浸透・定着状況を把握するための働く社員を対象とした社員意識調査、ダイバーシティマネジメント診断です。

ダイバーシティとは?

多様性こそ競争力の源泉。

数字目標は、活動のためのマイルストーン。

ダイバーシティとは、「多様性」と訳されることが多いのですが、本来的には「Diversity & Inclusion」を省略したもので、「多様性を受容すること」を意味しています。

ダイバーシティというと、条件反射のように、「女性活用」の話がでてきますが、女性の活用に限られる話ではなく、外国人、高齢者、障害者等を含め、多様な属性を持った人材を考えることが必要です。

加えて、「Inclusion=受容すること」ということが大切なポイントで、異なる考え方や価値観をもったそれぞれの個人の存在を“受容してマネジメントに活かす”こと、つまり、「各個人の違いを認めることで、それぞれの異なる視点から組織の課題に取り組み、イノベーションの創出、生産性の向上等の成果を上げていくこと」を目的としています。

ただし、残念なことに日本では、ダイバーシティの本質は依然として狭義の意味で捉えられてしまっているように思います。

ダイバーシティは、単に育児や介護支援などの福利厚生の一環や、法令遵守として“やらざるを得ないこと”でもありません。

ダイバーシティの推進において、政府が求めるような、女性管理職比率を●●%にする、有給取得率●●%達成といった、数値目標を設定することは、推進活動におけるマイルストーン(活動の進捗を図る節目)としては、とても重要ですが、単に数字合わせだけが目標にすりかわってしまっては、本来の目的を達成することには繋がらないのです。

きれいごとでは、終わらない、ダイバーシティ。

“不都合な真実”をも現実としてデータで直視することが必要です。

ダイバーシティの推進は、今までの会社組織のあり方の転換を促す活動です。

今までのビジネス社会の主流であった、「男性、大卒、新卒から入社暦●●年」の人々の“常識”とは異なる現実、たとえば、

- ・ ある日、突然、自分の上司が女性になる

- ・ 中途採用されたメンバーが、入って早々、自分のチームのリーダーになる

- ・ 日本語が全く話せない方と、同じプロジェクトを推進する

- ・ ただでさえ、少ない人数でやりくりし、重要なプレゼンの前日は徹夜も辞さないのが今まで当たり前だったのに、新たに入ったチームメンバーは、「子供が熱を出したので半休を利用したい」と言いだす

などなど。

異なる属性をもつ組織内のメンバーで、成果を最大化するためのマネジメント体系のあり方、それが、「Diversity & Inclusion」の本質的な意味であり、それは、時にダイナミックに、今までの組織内のルールを変え、多少の混乱と軋轢、反発を生じさせることもありえるのです。

KFSのダイバーシティ調査は、

“本気のダイバーシティ推進”において、社内の理解度の状況を把握し、いかに自社にあったやり方を模索していくか、“不都合な真実”についても、目をそむけることなく、数値を通して現実を直視し、具体的にどのように課題に取り組んでいくか

を考えるためのものです。

このようなことでお悩みのあなたに

数値という共通言語で、

みなと語れる土壌を作ることからがスタートです。

経営者・役員

経営者・役員上層部からのプレッシャー

- ● 制度は充実させてきた。

確かに、社員の“働きやすさ”は向上したかもしれないけれど、積極的な仕事の意欲や、やりがいにきちんと繋がっていますか?

株主・投資家

株主・投資家外部からのプレッシャー

- ● 女性活用について、どのようにお考えですか?

現在の取り組みについて、情報を開示してください。 - ● 先日の、経済紙の「企業のダイバーシティ推進ランキング」によると・・・

社内の同僚

社内の同僚社内からのプレシャー

- ● ダイバーシティ推進室があるのは知ってるけど・・。

でも、会社の雰囲気って変わった? - ● もしかして、盛り上がってるの、あの人たちだけじゃないの?

総論賛成、各論反対?

ダイバーシティの活動を進めれば進めるほど、

課題が増えていくのが現実。

ダイバーシティ担当者ご自身

ダイバーシティ担当者ご自身<ダイバーシティ推進担当者様自身の迷い、戸惑い>

- ● 推進室を作った、社員の人にダイバーシティの考え方のセミナーは実施した、有志で問題点を話し合うミーティングを定期的に実施している・・。

色々な活動に取り組んできて、ある程度社員の皆に考え方は理解してもらえたし、成果も上げてきているとは思うけれど、もっと、本質的な課題に切り込むとなると、ここからが本丸かな?

この間だって—-。 - ● 総論賛成、各論反対?:え、女性活用に賛成っていったでしょ?

女性の管理職の目標設定を社内に提案したら、役員一同が、“逆差別”と大ブーイング。

確かに、部長は、「うちの能力評価は公平で女性も能力がある人は引き上げている」というけれど・・。

部長が評価している女性って、結局、男性と同じように、残業も、休日出勤もいとわないバリバリの“女企業戦士”ばっかりでしょ・・。

会社のホンネって、結局、ああいう“女企業戦士”のコピーが欲しいってこと? それじゃ、いつまでたっても、女性活用なんて進まないよ・・。

どうすれば、もっと理解してもらえるんだろう?

そもそも、うちの会社にふさわしい、女性活用の”あるべき姿”ってなんだろう?

どこから、どうやって手をつければいいんだろう?

KFSのダイバーシティ調査の5つの特長

- 1

- 調査の“よりどころ”となる基本的な雛形(質問項目)をご用意

- 2

- 貴社の抱える課題にフォーカス、質問項目のカスタマイズ対応

- 3

- 同業・同規模の会社との比較分析(ベンチマーク)が可能

- 4

- 理解と共感を深める“絵解き”で貴社の課題を視覚化

- 5

- 次ぎに打つ手が見えるアクション重視型の分析手法

1.調査の“よりどころ”となる基本的な雛形(質問項目)をご用意

多様性のよってたつ軸、

「ビジョン」を含めた7つのテーマからなる基本雛形(質問項目)

KFSでは、貴社の課題に沿った、ダイバーシティ調査を実施するために、まずは、何をどのような視点で調査すればよいのかを考える上での雛形となる質問紙(質問項目:約50問)をご用意しています。

この質問項目(雛形)は、ダイバーシティの基本的な考え方に基づき、

会社の共通のビジョン、共通の価値観のもとに、異質な考えを排除しないで、それを受け入れ、活かすために必要となるマネジメント要素をカテゴリー化し、関連度の高い項目を質問化

したものです。

ダイバーシティ=「多様性・個々を認め合う」ことは、個人の自分勝手な行動を許すこととは違います。

女性、中途採用、地域限定社員、育児休暇や介護休暇を利用する社員、グローバル化により文化が異なる社員との協働など、働き方の多様化はどんどん進んできています。

その中で、一人ひとりの働き方や価値観が異なるからこそ、組織をマネジメントしていく上では、“どのような意識・態度・行動が組織内の絶対的な価値の判断基準なのか?”=組織を1つにまとめる求心力となる考え方が今以上に、重要となっていくのです。

「多様性のよってたつ軸」=ビジョン、ミッション、バリュー、理念・・・。

色々な言葉で言い換えることができますが、ますますその重要度は増していくことでしょう。

ベーシック診断項目となる基本雛形(質問項目)では、この多様性のよってたつ軸、「ビジョン」の社内浸透度を始め、これまでのダイバーシティに関する調査分析から、ダイバーシティ型のマネジメントを推進する上で、鍵となる因子を整理・体系化したものです。

これらの基本となる質問項目を参考に、貴社にあった、質問項目を考えていくことが可能となります。

<KFSのダイバーシティ調査の基本モデルにおける診断カテゴリーと診断内容>

*貴社の課題に沿ったオリジナル調査設計にももちろん対応しています

(→詳しくは「2.貴社の抱える課題にフォーカス、質問項目のカスタマイズ対応」)を参照ください。

|

・ 経営マネジメント層がダイバーシティを経営戦略の重要課題と位置づけ、主導的役割を果たしていること。繰り返しの伝達、率先垂範、関与度。 |

|---|---|

|

・ 個々に異なる属性や価値観など、多様性ある人材を、1つにまとまるための“拠って立つ不変の共通の軸”があること。 ・ 社員に対してそれがコミュニケートされていること・浸透させるための仕組みがあること、実際の行動原理として機能していること |

|

・ 異質の発想をもたらす人材の採用、配置(チーム編成)、交流の仕組み ・ 多様性ある人材に対する、採用、配置、処遇、教育において、フェアさ(公正さ)があること。そしてそのルールがシンプルで可視化できること |

|

・ ミドルマネジメント層が、ダイバーシティの意味を理解し、日々のマネジメント活動の中で、実践していること |

|

・ 互いの働き方に対する価値観の違いや、考え方の違いを受け入れあい、違いを活力に転換できる風土があること |

|

・ ライフステージ上のイベントや制約がある場合でも、働く人の意欲や活性化を阻害しない仕組みや会社としての“ケア”が十分なこと ・ 個人としての仕事と生活のバランスを向上させつつ、会社としての生産性を向上させる「仕事の仕方の再設計」が考えられていること |

|

・ 自分自身の組織への貢献実感、仕事に対して、誇りをもって取り組めていること |

2.貴社の抱える課題にフォーカス、質問項目のカスタマイズ対応

ダイバーシティのテーマは広い。

貴社の問題意識に沿ったオリジナル調査設計に対応

KFSでは、ダイバーシティ調査を実施するうえで“質問項目を考えるよりどころ”となる雛形をご用意していますが、企業様によって、直面している課題も異なります。

たとえば、

- もっと、ターゲットと重なる30代子持ち主婦の視点を、商品開発に取り入れて、お客様からの支持を得たい。

ただ、当社では、そもそも、ターゲットとなる「30代子持ち主婦」が少なく、皆、子供が生まれるのを契機に、仕事を辞めてしまう。

もっと、ターゲットの気持ちを理解・共感できる、同じ「30代子持ち主婦」を社内に増やしたいのだが、「子供をもつ女性社員が働きやすい会社」にするためには、どうすれば良いのだろうか? - 女性の管理職比率の目標を設定したいが、数字合わせのようなことは、したくない。

女性社員自身が、管理職を目指すうえで、何に悩んでいるか、あわせて、管理職が女性社員を管理職候補として育ててく上でのリアルな課題を知りたい。

など、女性活用に問題意識を持っている企業、 - 社内で働く人材が、今では、中途採用、外国人、契約社員など勤務形態が様々。

正社員であっても、転勤のない地域限定社員や、そうでない社員がでてきている。それぞれの属性の人が、皆、いきいきと仕事に取り組めているのか、“ホンネのところ”を知りたい

といった、多様化する人材一人ひとりの働きがいに問題意識を持っている企業、 - ワークライフバランスを推進するための制度は整備してきたが、取得率は低いまま。残業の多さや、有給取得率が低いのは、業務効率化が進まないことが一因だと思うが、どうすればよいか、社員の意見をもっと聞きたい

ワークライフバランスと、業務効率化の実態に特にメスを入れたいと考えている企業、 - そもそも、ダイバーシティ推進室で、どのような活動をしているのかについて知っているのか?

私たちが、今までやってきた、活動の成果を知りたい・・・

ダイバーシティ推進室の役割や活動の成果を確認したい企業、もっと原点に戻って、社内のダイバーシティ推進活動の実態を、今一度、社員の視点からふりかえってみたい、とお考えの企業様、などなど・・・・。

調査は、調査設計と質問紙の作成で、全体の7割が決まります。

だからこそ、KFSでは、貴社の抱える課題を直接ヒアリングし、質問項目に関するお打ち合わせのやり取りを行った上で、貴社オリジナルの調査設計・質問紙作りを行います。

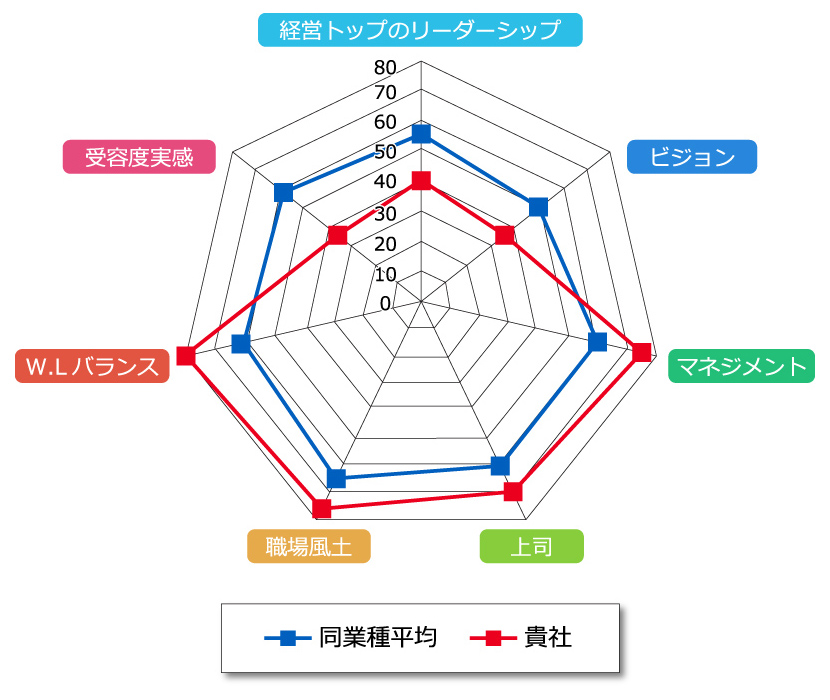

3.同業・同規模の会社との比較分析(ベンチマーク)が可能

自由度の高い比較分析ができるから、知りたいことがきちんとわかる

当社は同業他社と比較して、どの程度、ダイバーシティが進んでいるのか?

遅れているのか?

今回、ダイバーシティ意識調査を実施してみて、データ結果を数値だけでみると、かなり良いor悪いように思えるけれど、これって、一般的なのだろうか?

全質問項目については必要ないけれど、基軸となる質問については、ピンポイントで、性別・年齢別や、役職別など、他と比較したい、などなど・・。

このようなニーズについても、もちろん、対応しています。

貴社のニーズに沿って、調査設計を行いますので、ベンチマーク先の母集団は、業種や、従業員規模、性別、年齢構成などによって選定可能。

また、比較項目も、調査会社指定の項目ではなく、自由に設計することができますので、たいへん自由度の高い比較分析(ベンチマーク)が可能となります。

*別途、オプション費用が必要です。

*ベンチマーク調査は、事前の打ち合わせの上、KFSが保有する調査パネルから、該当する属性の対象者をリクルーティングし、当該項目に関するwebアンケートを実施します。

4.理解と共感を深める“絵解き”で貴社の課題を視覚化

定量データと定性データの統合ハイブリット分析で問題の本質に迫り、問題点を視覚化

“調査を調査で終わらせずに、次の社内の活動に活かす材料にする”。

そのためには、ロジカルな数値で“理論的に訴える分析”と、「あー、その通りだね、そういう問題が確かにある・・・。」と“感情に訴える分析”の両方のエンジンが必要です。

理性と感情の両方に訴えてこそ、納得感や共感度が高まり、“腹オチ感=腹に落ちる感覚”が強くなり、一人ひとりが会社の問題を自分ゴト化していくことに繋がるのではないでしょうか。

だから、KFSの報告書は、1社1社の現状と課題の数だけ、分析の視点も方法も異なります。パターン化された報告書ではありません。

- ・ 専門のリサーチコンサルタントが、統計学を駆使した多角的な視点から分析を行うとともに、

- ・ 定性データと組み合わせて、貴社の抱える問題点の本質を探り、

- ・ 調査会社としての客観的な視点から、どのようなアクションプランが考えられるかを考察

- ・ 加えて、まとめの部分は、“絵解き”スタイルで、伝わりやすく視覚化

していきます。

せっかく調査を行って、社内に調査結果の報告会を行っても、参加メンバーの多くは、その場では「ふーん・・」。2時間後には頭の中からすっかり抜け落ちてしまっている・・。

そうならないためには、現状実態を生々しく伝える、リアリティある見せ方・伝え方が重要だと思います。

<事例1. X社における一般社員と管理職における「女性管理職育成」に対するホンネ>

調査実施の背景と実施のポイント

- ・ X社の場合は、女性活用をダイバーシティ推進のメインテーマとして考えており、ダイバーシティ推進室のメンバーは、中期計画で、3年以内に女性管理職(課長クラス以上)の比率を、現在の4.2%から、15%にするという数値目標を設定することを社内に答申したいと考えています。

その前提として、まず、社内の女性が今後のキャリアプランをどのように考えているか、管理職(課長以上:96%が男性)が女性部下の育成についてどのように考えているか、実態を探り、今後、数値目標を掲げて、実行計画を考える上で、どこから取り組むべきかを明確化するために、全社員を対象としたダイバーシティ調査を実施することにしました。 - ・ 調査の実施にあたっては、一般職と、管理職向けに、それぞれ、異なる設問を設け、それぞれの意識ギャップを分析。回答者に、性別をあえて意識させず、本音を引き出すために、質問の仕方や構成フローに工夫を行いました。

アウトプット事例1.女性管理職についての意識ギャップ

調査結果からみえた課題の視覚化

調査結果分析の一部が、本シートです。

X社の場合、以下のような点が課題として挙げられ、その根拠となる数値データと、自由回答を組み合わせて明示したものが本シートでした。

1.女性・一般社員の視点から見た女性育成の課題(抜粋)

- 人を育てようとしない、口先だけの“女性活用”と女性社員から捉えられていること

- 管理職という職制自体が、女性社員にとって、魅力的に映っていないこと

- 女性・一般社員自身が、自分に自信がないこと(年齢層の若さ、職歴の浅さが影響)

- 女性・一般社員自身が、キャリアプランを考える機会に恵まれていないこと

2.管理職の視点から見た女性育成の課題(抜粋)

- 女性活用については賛成だが、女性育成の経験が不足、理解不足もあり、女性の姿勢を「受身、管理職となる上でのキャリアステップ形成などの自覚不足」と捉えていること

- 管理職自身に、業務上の負担が大きく、部下に対するきめ細かな目配りをする余裕がないこと

実際の報告書内では、これらの課題に対して、どのようなアプローチをとっていくべきなのか、調査結果を総合的に分析して、具体的な方向性を示唆しています。

<事例2.Y社の社員の「能力発揮実感」が低い構造要因>

調査実施の背景と実施のポイント

- ・ Y社は、成熟市場におけるメーカーであり、法人対法人のビジネスを主軸としています。

成熟市場であるからこそ、ダイバーシティを推進し、「一人ひとりが仕事を通じて、自分の持てる能力を発揮することで、新たなイノベーションを起こしたい」というのが、経営幹部層の思いです。

しかしながら、実態は、社内に閉塞感があると経営層自身も認識しており、一人ひとりが仕事を通じて、自分の持てる能力を発揮し、イキイキと働ける環境を作るためには、何が課題となり、今後、何に取り組むべきか、取り組む課題の明確化を図ることを調査目的としました。 - ・ また、Y社では、ダイバーシティ意識調査を本格的に全社員対象に実施するのは初めてということもあり、自社の置かれている現状を客観的に把握したいということから、ベンチマーク調査をあわせて実施することにしました。

ただし、Y社は、BtoB商品を取り扱うメーカーであるため、一般的なコンシューマ系商材を扱うビジネスとは違うという考え方で、そのため、Y社と同じような「従業員規模」「BtoB型商材を製造・販売しているメーカー」勤務者とのデータと比較を行うこととしました。 - ・ 調査の実施にあたっては、「一人ひとりの能力発揮実感」の把握のための5段階評価項目に加えて、分析に深みを与えるために、現状実態把握項目を多く付加したこともポイントです。

アウトプット事例2.あなたの会社のイキイキ度が低い理由

調査結果からみえた課題の視覚化

調査結果分析の一部が、本シートです。

Y社の場合、調査結果で明らかになった問題点を整理すると、以下の3点が負の連鎖反応を生み、さらに問題が肥大化、組織上に深い根を下ろした問題となっていることが判明しました。

Y社における“一人ひとりがいきいきと働く環境を蝕む負のスパイラル現象”

- 1. 数字中心のメッセージ発信・経営層との心理的な距離の遠さ(共感度の低さ)

- 2. スピード優先・効率優先+ワークライフバランス策との溝のジレンマ

- 3. 成果が見えにくい事業特性であるにも関わらず、褒めあう組織風土が希薄なこと

本シートは、その問題点を指摘したものです。

実際の報告書内では、この結論にいたった背景となる数値データはもちろん、各種統計手法を用いたデータ分析結果と定性データ分析に基づき、問題解決に向けて何から手をつけていくべきか、調査会社の視点から必要だと思われるアクションの優先順位を明記しています。

<事例3.A社における女性の働きやすい環境整備について>

これは、KFSのペルソナ構築サービス(オプション)を利用した事例になります。 詳しくはこちらをご覧ください。

5.次ぎに打つ手が見えるアクション重視型の分析手法

あなたは、今までの調査に満足していますか?

現状を数値で把握し、社内のできていること、できていないことを明確化すれば、「当社の課題」はわかったように思えます。

しかしながら、調査結果で課題が見えたとして、「○○に取組みましょう」では、モノ足りません。

もっと、具体的にどこを、どう動かせばよいのか、次の行動に繋がるアクション重視型の分析が必要です。

<今まで>

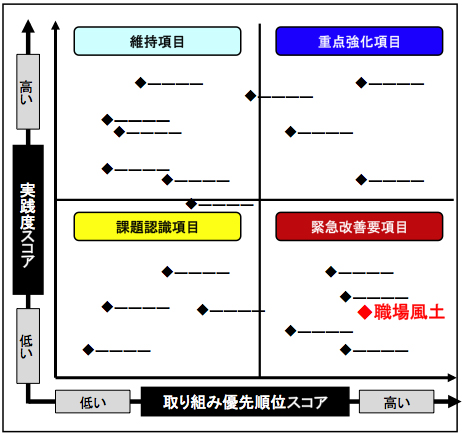

◇取り組み優先度と実践度の関係から見たみプライオリティの探索

左の図では、重要度と実践度の関係から見れば、「職場風土」が改善すべきポイントです。

→調査の報告を受ける立場から見れば…

「そんなのわってるよ」

「できればやってるよ」

「ようは、管理職向けにダイバーシティ教育をやって、職場風土をよくしましょうっていうこと?それならもうやったけど?」

<KFSの報告書なら>

上記のような、ポートフォリオ分析に基づくアクションプランの優先順位の判別はもちろん、

- ◆事実の深堀り

- ◇「職場風土」が良い・悪いとは、何によって判断されるのか、その要因を分析

- ◇自由回答に見る実態把握

- ◆アクションプランに役だつ指針を、分析手法を駆使して抽出

- ◇ターゲットの明確化

- ・どの属性から

- ◇指標となる基準(実施内容・実施頻度等)を算出

- ・どういった行動が、「職場風土が良い」に繋がる行動となるのか?

を行います。

つまり、単に、

「今回のダイバーシティ調査を実施した結果、御社の課題は、職場風土の改善です。

だから、会社全体のコミュニケーションをよくしましょう」のような曖昧な結論で終わるのではなく、

- どこの属性(性別・年齢や職制、職場、事業所、エリアなど)に対して、(重点改善目標先)

- どのような行動を目標にすべきか、(行動基準)

- 職場風土改善のために、全社的に取り組むべき活動内容のアイディア(自由回答の要望より)

を導き出し、調査結果を受けて、次に何をやるべきかを具体的に見える形で提示していきます。

さらに調査結果を役立てたい方のために

ダイバーシティマネジメントの最初の入り口として、まずは、女性の活躍推進からとお考えの企業の方へ。

女性活躍推進法案も成立し、女性活躍推進は、待ったなしのマネジメントテーマとなっています。

KFSでは、女性活躍推進のための社員意識調査のメニューとして、

1.女性活躍推進に関する社内の意識を知りたい方のための「女性活躍推進に関する社員意識調査」

2.女性管理職育成対策としての、「管理職と女性社員の意識ギャップ調査」

3.社員の就業継続対策のための、「仕事の進め方とワークライフバランス調査」

といったメニューをご用意しております。

→女性活躍推進に関する社員意識調査について詳しくはこちら。

KFSでは、組織診断においては、全社課題と職場別課題を切り分け、問題解決をトップダウン型とボトムアップ型の両方から図る「T形アプローチ」を推奨しています。

特に、大きな組織になるほど、事業本部が異なれば、会社が異なるのと同じようなもの。

組織単位で職場の価値感も異なり、グローバル拠点まで含めて考えるのであれば、さらに会社を一くくりでは語れません。そんな課題を解決するのがKFSの「T形アプローチ」です。

→T形アプローチについて詳しくはこちら。

ワークショップ

調査実施後、具体的な行動計画作りに悩まれることはありませんか?

調査ご担当者様の“次の一歩”を後押ししたいから。

KFSでは、ワークショップの場作り(物理的な場所の確保、運営サポート、ファシリテーターの役割、など)を積極的にサポートします。

→ワークショップについて詳しくはこちら。