社員意識調査(別称:組織活性化診断/モチベーション調査/従業員満足度調査、ES調査など)

KFSの社員意識調査の特徴

KFSの社員意識調査は、

1.「やる気の構造モデル」に基づく調査設問体系

2.一人ひとりの社員の意見に耳を傾け、問題解決の改善策を考える分析体系

3.調査をやっただけで終わりにするのではなく、職場の問題を一人ひとりが自分ゴト化して問題解決にあたるのをよりスムーズに導く、「結果フィードバック」の仕方に特徴があります。

主な特長:目次

- ゴールは一人ひとりのモチベーションアップ&会社に対するエンゲージメントのアップ

- やる気の構造モデル”に即した設問体系(ベーシックモデル・基本ひな型)

- 実態把握項目・5段階評価だけではわからない問題の深掘り

- 貴社オリジナル質問設計のサポート

- 会社は”異なる部門”の集合体(部門ごとに異なる課題)

- 会社の問題を自分の問題として捉え、各職場が自発的に打つ手を考えるための「T形アプローチ」

- T形アプローチの縦串「|」 :「職場別診断レポート」について

【設問体系】「やる気の構造モデル」に基づく設問体系

ゴールは一人ひとりのモチベーションアップ&

会社に対するエンゲージメントのアップ

社員の”やる気”のレベルの可視化、

組織としての”やる気”の促進要因&阻害要因の可視化に繋がる設問体系

社員意識調査の設問体系(調査項目体系)とは、「社員意識調査において、何を測るかといった設問項目体系」のことですが、何を測るかにおいては、当然ながら、組織のゴールとして何を目的としているのか、そのゴールに即して、何が出来ていて、何ができていないかを明らかにする調査項目体系が重要となります。

一人ひとりは本来的に、

- ・成長したいと思っている

- ・会社に貢献したいと思っている

- ・働く仲間と、連帯感を持ち、一緒に達成感をわかちあいたいと思っています。

これは、働く本能とでも言えるでしょう。

しかしながら

- ・成長実感が得られない

- ~自己成長が感じられない/キャリアパスが見えない/将来に対する閉塞感や不安

- ・仕事の進め方への疑問/達成感が得られにくい

- ・承認欲求が満たされない

- ~存在価値や仕事の意味の喪失

- ・自分の貢献実感が得られない/評価への不公平感

- ~やって当たり前、出来て当たり前

- ・連帯感が得られない

~自己裁量性業務/タコツボ化

~職制間の軋轢

~関連部門、関連会社との連帯感の不足 - ・感情労働による心理的ストレス

- ・ワークライフバランス

- などの問題を抱え、社員がイキイキと自分の持てる能力を発揮できていない場合が多々あるのが現実ではないでしょうか?

KFSの設問体系の基本的なひな型は、

社員一人ひとりの仕事に対するやる気(モチベーションのレベル)

社員一人ひとりの仕事に対するやる気(モチベーションのレベル) 一人ひとりの働く意欲を刺激する組織土壌(働きがい)

一人ひとりの働く意欲を刺激する組織土壌(働きがい) 会社と個人のゴールが合致し、ともにがんばろうと思う関係(エンゲージメント)

会社と個人のゴールが合致し、ともにがんばろうと思う関係(エンゲージメント)- がどこまでできており、何が課題となっているか?

- 一人ひとりの働く喜びと誇りの現状実態と、組織としての促進要因・阻害要因の可視化を図ることを目的とした設問体系です。

【社員と会社の正しい関係:あなたの会社の場合は?】

働きがいと会社への満足度から見た社員のタイプ分類例

~あなたの会社の社員の構成はどのタイプがどのくらい?~

-

Happiness≠Motivation Happiness≠Engagement

<TYPE特性>

◆TYPE1.相互に成長しあう関係:

- 会社の”目指すべき道”に共感しており、自分もそれに貢献したいと考えている

- 会社の“目指すべきもの”の実現のために、自分の頭で考え、自律的に動いている

- 会社は、個々の力では突破できない問題を組織として議論し、解決を目指す土壌があると思う

- 会社は、個々の社員の成長に対して報いていると感じている

◆TYPE2.個人主義・キャリア志向:

- 仕事への「義務感」「責任感」が仕事をする動機づけ要因

- 「自分のスキルを磨くための手段」としての会社との関係の割り切り

- 会社に対する体温の低さ (仕事は仕事、会社は会社)

◆TYPE3.指示待ち・リーダー待望論:

- 会社のブランド(知名度)や給与水準などが満足度の高い理由

- 「自分の頭で考えて行動すること」に対する組織的なブレーキ(「自ら動くと損」)を感じている

~加点主義より減点主義、提案は、仕事が増えるだけの「言ったもの負け」 - 組織階層の複雑さ・上位下達文化への問題認識

- 意見として挙がるのは、責任の重さやしんどさを肩代わりしてくれる強力なリーダーを求める「リーダー待望論」&そこから生まれる「リーダー不在論」

◆TYPE4.会社しがみつき:

- 「生活のため」に仕事をする。「給料分働けば十分」と考えている(得てしてアウトプットは会社の要求水準に満たない?)

- 自身の能力が十分に活かされていないという焦り&非充足感

- ただし、仕事へのやる気を失っており、新たな知識や経験を積むことに積極的にはなりにくい

- 会社満足度は低いものの、継続勤務意向の高さ

( 「もっといい条件の会社」に移りたいとも思うが、新たな勤務先を探すリスクと現状を天秤にかけ、今の会社にいる) - 会社側は、タイプ4に対して、「やる気のない個人の問題」と切り捨て、組織の問題を振り返ろうとしない相互不信関係

やる気の構造モデル”に即した設問体系

(ベーシックモデル・基本ひな型)

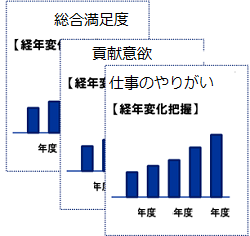

あなたの会社の重点指標は何ですか?

あなたの会社では、組織力強化のためのマネジメント指標として、どのような指標を用いているでしょうか?

企業としての方針、価値観によって、何を重点指標とするかは当然異なり、自社にあった目標設定をされている企業様も多いこととは思いますが、 KFSでは、組織マネジメント指標として重要であり、定点観測すべき指標として、「やりがい」「働きがい」「総合満足度」を推奨しています。

各言葉を定義すると、以下の通りとなります。

- やりがい:

働く個人としての仕事の魅力。社員は仕事にやりがいを持ち、イキイキと働いているか? - 働きがい:

社員が働く場としての組織の魅力。社員の働き・意欲に対して、会社として応えるか?

十分に力を発揮できる環境にあるか?

会社と個人の相互成長を目指すために重要な指標 - 総合満足度:

働きやすさ+働きがいを含めた総合評価。

会社に対するエンゲージメント&定着率向上のために重要な指標

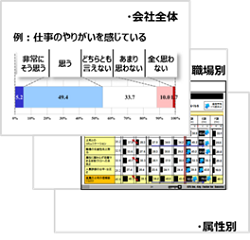

【重点指標の分析-アウトプット例】

◆テコ入れすべき属性や組織の判別

- ●会社全体での仕事のやりがいの実態は?

- ●性別、年齢や役職での温度差や、正社員と契約社員、制度利用者など、属性別に見た違いはあるのか?

- ●やりがいを感じている部・課など、組織単位で見た際の実態は?

◆時系列変化・定点観測

- ●PDCAサイクルの成果検証

- ●時系列変化マトリックス(前年度との比較)

- ~属性、定点観測項目等、プロット

- ~改善成果あり、改善途上、一層のテコ入れ要など、ゾーン分析

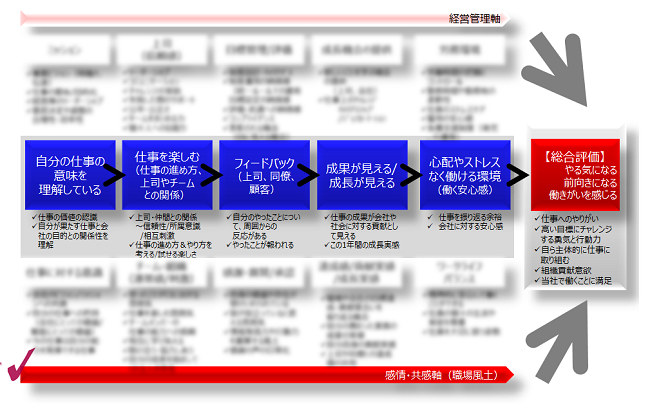

重点指標を形成する5つの基本ファクター:やる気の構造モデル

では、そもそも、「やりがい」や「働きがい」は、どのような要素で形成され、組織としては何に力を入れれば良いのでしょうか?

つまり、”やる気”を因数分解すると、どのような要素に分解されるのか、といった考察です。

KFSでは、今までの調査結果をもとに、基本的に以下の5つの*基本ファクターによって構成されると考えています。

この5つの基本ファクター(因子、診断カテゴリー)は、さらに各因子を形成する要素から成り立っており、このやる気を因数分解し設問項目レベルにまで落としこんだものを「やる気の構造モデル」として、設問項目の基本体系(ベーシックモデル・基本的なひな型)としています。

◆5つの基本ファクター:やる気の構造モデル・診断カテゴリーと診断内容

|

・ 仕事の価値の認識 ・ 自分が果たす仕事と会社の目的との関係性を理解 |

|---|---|

|

・上司・仲間との関係 ・仕事のやり方、および自身でやり方を考える&試せる楽しさ |

|

・ 自分のやったことについて、周囲からの反応がある ・ やったことが報われる |

|

・ 仕事の成果が会社や社会に対する貢献として見える ・ 自身の成長実感 |

|

・ 仕事を振り返る余裕 ・ 会社に対する安心感 ~労務環境、ワークライフバランス |

- *基本ファクター:

総合評価を形成する説明因子。質問項目の因子分析、相関分析等の結果を元に策定(一般企業を対象とした場合のKFSの分析結果)

◆やる気の構造モデルに基づく設問体系

因子ごとに、因子を構成する設問があります。設問は、大きく、経営管理軸(マネジメント・体制についての軸)と、感情・共感軸(職場風土)の2つに分かれ、構成されます。

このベースとなる設問体系・考え方のもとに、どのカテゴリーをより深く、突っ込んで分析をするか、各企業様が抱える問題意識に沿って、調査目的の整理を行い、設問体系の肉付けを行っていきます。

実態把握項目・5段階評価だけではわからない問題の深掘り

5段階評価だけでは、課題の読み取りが難しい。

一般的な社員意識調査の課題とKFSのアプローチの違い

一般的に社員意識調査は、5段階や7段階といったスケールに基づく質問項目が中心となります。

確かに、スケール方式を使った設問で、数値データから何が問題であるか、その問題の深刻度はどの程度かはわかるのですが、その項目が低い理由が具体的に何によるのか、また、結局、社員はどのような改善策を望んでいるのかまでを、読み取ることが難しいことが多々あります。

そのため、問題をより深く掘り下げるために、自由記述方式を使うことはとても有意義ですが、自由回答に過度に頼るのは、結局分析の段階で、それが「代表性のある意見」なのか、「特別な意見(特に満足/不満などが極端な意見を持っている人が記入している)」なのか、判断が曖昧となることも多いです。

そこで、KFSでは、スケール方式の設問項目(5段階評価、7段階評価、など)に加えて、問題の要因分析や、解決策の検討に向けて、仮説検証型の設問を「実態把握項目」としてご提案。

5段階評価を一歩深掘りして、定量的な裏付けのある課題の“見える化”“優先づけ”に繋がるデータの入手を図ります。

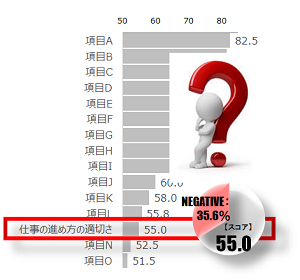

【「仕事の進め方の適切さ」の例】

◆評価スケール(5段階、7段階)のみで構成する設問体系の場合

なぜ、こういう結果なのかがわからない

- ●会社全体の中で、「仕事の進め方が問題」といっても、具体的には何が理由なの?

物理的に仕事の量が多いのか、業務の効率化ができていないのか、それとも、一人ひとりの能力の問題なのか?

~まあ、想像はできるけど・・

(結局、想像の域を出ない) - ●うちの職場の場合・・・、あそこの職場では・・・(各職場で事情が異なるため、データの読み取り方が難しい)

改善策がわからない

- ●で、どうしろと?うちの部では何をしろと?

- →(想像の域で)経営幹部層で意見を言い合う

- →一部の社員の声に頼る

- →声の大きい人の意見に従う

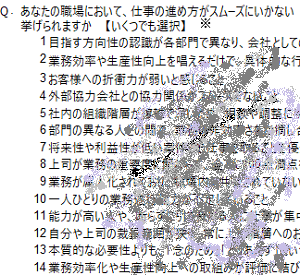

◆KFSの設問作りの場合:5段階評価を補う原因を深掘りするための実態把握項目を付加

実態把握項目で要因を深堀り

- ●今までの各社の調査結果の自由回答分析結果により、頻出意見を選択肢化。貴社の事情を踏まえた選択肢カスタマイズ

- ●数値の裏付けのあるデータで問題の要因分析を可能に

定量調査手法を活用し課題の深掘り

- ●会社全体で見た課題は?(全社、管理職と一般職など、属性別で見た違い)

- ●各部門別に異なる「仕事の進め方の適切さ」を阻害する要因は何か?

貴社オリジナル質問設計のサポート

貴社の実情・組織課題に合わせてディスカッションの上、

調査内容の作成をサポート

1社1社の置かれている状況や組織課題は本来違っており、あなたの会社と隣の会社の問題点は違います。

KFSでは、まず貴社の実情や、貴社が考えている経営課題について、お話をしっかりと聞かせていただき、その上で、貴社の実情・組織課題に合わせて、最適な診断・質問項目を提案します。

社員意識調査(従業員満足度調査)は、社内の問題を可視化していくことが本来の目的です。

しかし、質問項目に組み入れられていない内容は、集計も分析もできません。

後から、分析しようにも、

初めから質問項目に入っていない質問内容は、組織の問題として掬い上げることもできないのです。

お仕着せの画一化した診断・質問項目を当てはめても、貴社にとっての本当の問題点は何か、焦点があわないのではないでしょうか?

貴社の課題に合わせて、今回の社員意識調査(従業員満足度調査)における調査目的はどこに置くのか、社員意識調査の目的や狙い、社内の問題として横たわっている問題意識(仮説)を議論し、それを質問項目に反映することが、とても大切だと考えます。

*質問紙の個別設計についてさらに詳しく知りたい方はこちらへ →個別設計型診断プラン

【分析体系】定量手法+定性手法のミックス

数値データの裏にある「社員の本音」、課題のリアル化

数値に込められた”思い”を見える化

KFSでは、基本ポリシーとして、単なる数値を統計的に扱うのではなく、「数値に込められた思いを汲み取ること」を重視しています。

そのため、報告書内にも、自由回答を盛り込み、その数値の意味が何か、問題意識を皆で共有できるようにするための工夫をしています。

「〇〇に対する不満が〇〇%」よりも、具体的に、「こんなシーン」といった、映像が浮かぶような情報が、より、皆の腹落ち感を高めるために重要だと思います。

ですから、KFSの場合、自由回答の分析にあたっては、単なるテキストマイニングで機械的に頻出語を抽出、コーディング(分類)するのではなく、弊社の分析担当者が実際に一つ一つの意見に目を通して、コード化し、分析に役立てるやり方を採用しています。

数値データ(定量)の結果を踏まえながら、定性分析の分析手法をミックスすることで、数値をもっと血の通ったストーリーに転換、目の前で情景が浮かぶ、見えるように分析していく、課題のリアル化を進めていきます。

改善策のヒントを現場の声から探る(定性型アプローチ)

一人ひとりの意見に耳を傾ける。

改善のヒントは身近にある。

自由回答をエクセル添付資料にするだけではもったいない。

調査の本来の目的は、社内の課題を顕在化し、課題解決に向けてのアクションを考えることにあります。

「問題点はわかった、でもどこから手をつけるべきか・・・。」

結局、調査をやった際に一番悩むところは、この課題解決のためのプランニングです。

課題解決に向けての具体的なプランは、他社事例に学ぶことも大事ですが、調査を通じて、会社のために社員一人ひとりが時間を使って記入した貴重な意見は、多くの示唆を与えてくれるものではないでしょうか?

自分の部署を、会社を、よく理解しているからこそ、「やるべきこと&出来ること」のヒントが溢れていると思います。

KFSの調査報告書には、「調査会社の視点から見た今後のアクションプランの方向性」という提言ページが含まれますが、その際は、分析担当者が、社員一人ひとりの意見(自由回答)を読み込み、問題解決策のヒントを探っていきます。

5段階評価項目の数値データで課題となった項目をどう解決すれば良いのか、定量視点に自由回答の定性視点を加えること(定量+定性)で、課題解決の優先順位と、課題解決に向けてのより具体的な・地に足のついたアクションプランの方向性が見えてくるのです。

*ちなみに、弊社が1番、「残念な社員意識調査」だと思う社員意識調査の報告書は、なぜか、あんなに社員の方が一生懸命に書いた自由回答が、報告書内に見当らないことです。

「興味のある方は、・・・」と添付資料になっていたり、資料のD/Bコードが知らされるばかりで、あまり陽の目を見ることがありません。

確かに集計・分析を行う際には、統計的に処理できる数値データの方が簡単です。しかし、社員一人一人が貴重な時間を使い、会社のことを真摯に考えた上で記入してくれた自由回答の数々が、あまり分析もされずに、「興味のある方はご覧ください」とエクセルの添付資料として埋没とは、とても「もったいない」ことではないでしょうか?

課題のリアル化&数値の意味の具体化

- ●数値は具体的に何を示すのか、社員の一人ひとりの声を分析担当者が生の声を1つ1つ読み込んで、分類+カウント

報告書内で意見を抜粋&紹介

- ●単に数値の羅列的に○○%で終わらせるのではなく、その数値の意味を腹落ちさせるために、具体的な生の社員の声を報告書内で紹介

課題解決(アクションプラン策定)のヒントを探る

- ●アクションプラン検討にあたってのヒントとなる社員からの本質的な意見、建設的な意見を紹介/課題解決のヒントとしての活用

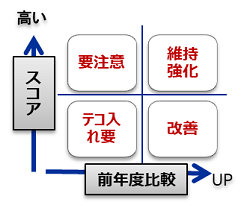

分析手法を駆使した課題の優先順位づけ

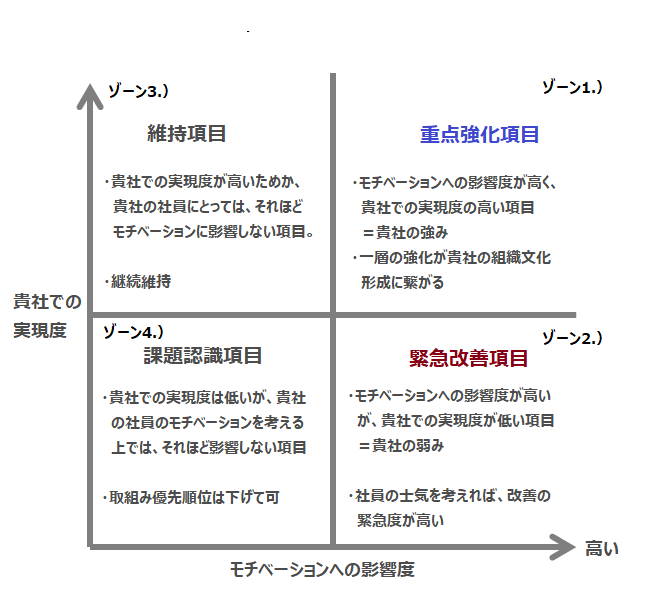

ポートフォリオ分析:会社全体の取り組み課題の優先順位を可視化

社員の仕事に対するやりがいや、会社で働くことの総合満足度など、KPIとする指標に対して、各質問項目との相関を分析。

相関性が高い項目(≒影響度)を横軸に、満足度を縦軸にとって、各質問項目をプロットすることにより、貴社における改善プライオリティを明らかにしていく手法です。

「やれることから始めよう」の議論よりも、「やるべきことは何か」の議論から。

課題の中でも「まず、どこから手をつけるのが全社視点から見て効果的&効率的か?」 課題解決の優先順位を明らかにしていきます。

◆ポートフォリオ分析の例(分析フレーム)

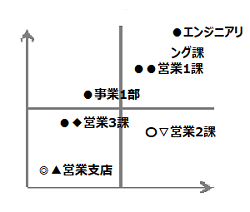

”どこから、誰から”の可視化(属性別、部門別)

社内のベストプラクティスの発見や、ヘルプを発信している部門を発見

「あの部署は・・・」や、「あの部長は・・・」。

社内の評判情報は、ランチの際のおしゃべりトークでは楽しいですし、害もないのですが、その一部の”噂話”が回りに回って、部門の良い・悪いの判断材料となるのは違うと思います。

組織に関する情報は、データの裏付けのもとに可視化していくことが必要です。

社員意識調査では、定量調査手法を用いて、属性別分析はもちろん、部門別分析を行うことにより、社内の中での「ペストプラクティス(学ぶべき、参考にすべき部門)」や、現在、「ヘルプを発信している部門」を見つけだします。

組織の中で、潜在化している問題を早めに顕在化することで、問題が大きくなる前に手を打つ、攻めのマネジメントに繋げます。

◆職場単位別分析サンプル

1.主要項目の職場単位別分析

- ●総合満足度向上を図る上での影響度が高い項目については、職場別に分析・グラフ化。

重要課題について、各職場単位で見た場合に、どの職場が良いのか、どの職場に問題があるのか、全社を網羅的に職場単位で「見える化」をしていきます。 - ~総合満足度・部門別ランキングTOP10

- ~上司への信頼の高さ・部門別TOP10、他

2.主要項目の職場別マッピング

- ●社内で、各テーマに沿って良い部署、問題を抱えている部署を可視化。

- 社内のベストプラクティスを探るには、どこから学べば良いのか? どの部署が今現在、ヘルプを発信しているのか、が明確化されます。

- ●「まずはどこから」を考える指針を得ることで、問題解決に向けた道筋を探るヒントとして活用します。

【結果FB】T形アプローチによる自分ゴト化促進

会社は”異なる部門”の集合体(部門ごとに異なる課題)

事業本部が異なれば、会社が異なるのと同じようなもの。

大きな組織では、“総論一致、各論不一致”。

改善が中々前に進まない。

「ダンバー数」という言葉をご存知でしょうか。

イギリスの人類学者、ロビン・ダンバー教授(Robin Dunbar)が提唱した、人間が各人と安定的な社会関係を維持できるとされる個体数の認知的な上限で、集団サイズと脳の特定部分(新皮質の大きさ)との関係で考えると、結束力のある集団の大きさの上限は、約150人(100-230人)までとしています。

ビジネスの世界でもこの数はおなじみで、組織の規模が150人くらいまでなら、一人ひとりの顔がきちんとわかるレベルで仕事が回るといわれています。

支社、支店、本部などを150人程度の規模とする場合も多いのではないでしょうか?

また、同じくダンバーの理論によると、「特定の共通の目的に向かって、緊密に連携する集団(ハンティングパーティ・狩猟集団)」の数は、15人だそうです。

この数も、一般的な「課」や「チーム」の人数の単位と同じですね。

その点で、特に大企業では、組織全体の問題点を発見し、次の行動計画を立案&推進していく上では、対象とするべき人数が多すぎます。

人間の脳から考えると、緊密に連携ができるのは15人まで、とりあえず集団として行動が出来るのは、150人までとして考えると、事業本部が異なれば、会社が異なるのと同じようなもの。 グローバル拠点までを広げれば、さらに多様化、複雑化していきます。

ですから、会社全体を、たとえ、性別、年齢、役職、業務内容、雇用形態、などなどと、分析軸を細かくわけて、「全体傾向」を掴んだとしても、どうも自分の職場を中心に考えると、ピンとこない。だから、その結果をもとに、改善活動のアクションプランを立案・推進しようとしても、問題意識の共有がなされず、結局、大きな組織では、”総論一致、各論不一致”で、なかなか、改善のための活動が前に進まないということが起こるのです。

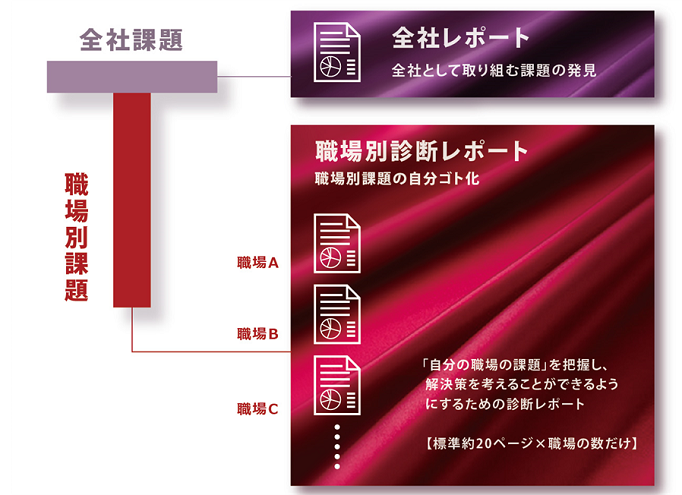

会社の問題を自分の問題として捉え、

各職場が自発的に打つ手を考えるための「T形アプローチ」

問題点を全社課題と自分の職場の課題に切り分けて、

横串(全社課題)と縦串(職場別課題)の双方向から組織改革を推進

KFSでは、「行動するには大きすぎる組織」の問題解決に向けて、組織の横串(全社課題)と縦串(職場別課題)の双方向から組織改革を考え、トップダウン+ボトムアップのミックスによる、 より実践的な社内改革への仕掛け作りを可能とする「T形アプローチ」という方法を採用しています。

具体的には、調査結果のフィードバックにあたり、全社の課題は「全社レポート(全社版報告書)」、職場別の課題は、「職場別診断レポート(各職場別にフィードバックする報告書)」と、報告書形態を切り分けてフィードバックします。

会社の課題を、全社課題は「マネジメントの課題」として、職場の課題は「職場の課題」として、それぞれ、切り分けることで、より、地に足のついた、改善活動をサポートするものです。

それぞれの職場に対応した

「職場別診断レポート」では、各職場ごとに、それぞれ異なる課題を明確化し、各職場の長が問題を自覚化、自分たちで主体的に改善策までを考えることができる情報ソースを提供するものです。

大きな問題も切り分けて考えれば、問題解決へのステップが見えてきます。

「T形アプローチ」は、会社を動かすそれぞれの職場単位に注目し、各職場リーダーやその構成メンバーが、会社の問題を自分のチーム・組織の問題として自分ゴト化して捉え、主体的に問題解決に向けて動き出していくことを促すためのアプローチ方法です。

*「T形アプローチ」についてさらに詳しく知りたい方はこちらへ >→T形アプローチ

T形アプローチの縦串「|」 :

「職場別診断レポート」について

職場の数だけ、

それぞれの分析、診断結果をフィードバック。

職場別に、

課題の自分ゴト化へ

職場別診断レポートとは

- ・職場単位(事業部、本部、拠点、グループなど)ごとに、社員意識調査の調査結果を取りまとめた詳細レポートで、

- ・職場単位ごとに、20ページ程度のボリュームでレポートを作成し、各職場のリーダーが自身の職場の”強み・弱み”に気づき、今後の職場マネジメントに活かすための資料とするものです。

- 職場別診断レポートは、以下の特長があります。

◆職場別診断レポートの特長

1.関心度が段違いに高まる職場単位の分冊形式

- 「各職場」にフォーカスすることで、職場リーダーに対して中身の濃い結果のフィードバックが可能に

2.自分の職場の強み・弱みの可視化と自覚化促進

- 職場リーダーが自分の職場について、一目で強み・弱みの把握を可能にするビジュアル・グラフ中心の詳細レポート

3.単なるグラフ集で終わらないアナリストの「まとめ」つき

- 各職場ごとに、リサーチアナリストによる「貴職場の特徴と改善ポイント」をまとめとして記載

さらに詳しい情報は、こちらに詳しく記載しております。

*職場別診断レポートについてさらに詳しく知りたい方はこちらへ →職場別診断レポート